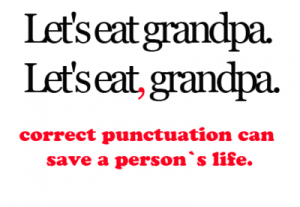

Hablo de «sensualidad» pero en esta entrada la temperatura va a subir unos grados. Si alguien es propenso a las arritmias, le aconsejo que deje de leer. Tampoco es apta para los que se escandalizan con facilidad.

Además de dar un repaso a la traducción de la literatura romántica (la rosa, vamos, no la de Victor Hugo) y la erótica, al final veremos un poco el trasvase (EN-ES) de las expresiones sobre amor y sexo que suelen encontrarse en estos libros. [En realidad tenía ganas de hablar de este tipo de vocabulario; lo de las novelas rosas era una excusa.]

Tipología

Para empezar, existen varios tipos de novela rosa o romántica, dependiendo de la época en la que esté ambientado o el tipo de historias o tramas que se desarrollen.

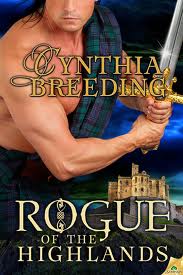

En primer lugar tenemos la novela romántica histórica, que si bien abarca varios tiempos y lugares, en general suele estar ambientada en la edad media, la Regencia británica y la Época victoriana (Inglaterra y Escocia del siglo XIX). En este apartado situaríamos también las famosas novelas que tienen como escenario las Highlands y unos cachas con kilt en las portadas.

Las protagonistas suelen ser jovencitas vírgenes o inexpertas sexualmente, en ocasiones abandonadas a su suerte, cuyo arroz está a punto de pasarse. Pero, no temáis, encontrarán al mozo de buena familia que caiga rendido a sus pies y las salve de una vida solitaria rodeadas de libros, gatos o flores que regar (no, no lo digo en broma).

La redacción de estas novelas suele ser más ligera en cuanto a contenido sexual. No hay referencias explícitas al sexo y sí muchas metáforas e imágenes. Por ejemplo, no pierden la virginidad, las desfloran, así como tampoco existe el «clitoris» ni «clit», sino «a delicate nub». Lo mismo pasa con los labios menores, que pasan a ser «folds of flesh». Las pobres no llegan al orgasmo pero sí a «la petite mort«, así, en francés, que queda más fino.

Además suelen tener un vocabulario propio que le dé la pátina histórica que necesita. He aquí un diccionario romántico donde poder entender muchas de estas palabras. La primera novela que traduje fue de este tipo y os aseguro que me costó sudor, lágrimas y no sangre pero sí muchas consultas en los foros de Proz. Abundan las descripciones de paisajes, edificios (caserones con salones de distinta denominación) y, sobre todo, de la ropa que se llevaba entonces. (No veáis la de capas que se ponían encima… Así duraban los preliminares lo que duraban, entre quitar refajos, ligueros, enaguas, corsés…)

Otra dificultad en estas novelas es el tratamiento de los personajes debido a las marcadas clases sociales. Algo tan nimio como puede parecer el «you» en inglés tiene enjundia en la traducción. Si a veces ya cuesta saber si es mejor traducirlo por tú o por usted, aún es más difícil cuando hablan dos jóvenes del siglo XIX. ¿En qué momento empiezan a tutearse? En general yo opto por hacerlo cuando ya han intimado pero, claro, delante de otros personajes que no lo saben hay que conservar el usted. ¡Imaginad el revuelo que provocaría que se supiera que la damisela de buena familia se ha revolcado en el pajar con el mozo de cuadra! En definitiva, que no es tan fácil como parece aunque sí muy divertido.

En segundo lugar tenemos la novela romántica contemporánea, que cuenta con varios subgéneros. Está el juvenil (saga Crepúsculo, aunque este se mezcla con el género sobrenatural y con mucha contención sexual, sobre todo porque la señorita Meyer es mormona), el suspense (que encabeza Nora Roberts, con libros cuyas historias parecen tramas de una película dominguera de esas que tanto gustan en Telecinco o Antena 3) y las novelas llamadas chick lit en el mundo anglosajón («chick» por chica en inglés estadounidense y «lit» por literatura).

Estas se centran en los problemas de pareja y de sexo. Las protagonistas son mujeres liberadas, jóvenes profesionales en su mayoría, que suelen tener dificultades para encontrar pareja o un novio que les sea fiel y viven en una gran ciudad: Nueva York (novelas de Candace Bushnell), Londres y Dublín (libros de Marian Keyes), entre otras.

Aquí prima la naturalidad y el lenguaje suele ser más fresco y desenfadado. Hay mucho argot y, según la autora, es posible que haya también palabras malsonantes (lo veréis al final de la entrada). Al fin y al cabo lo que se pretende es reflejar la vida cotidiana.

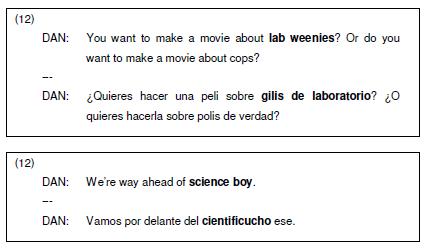

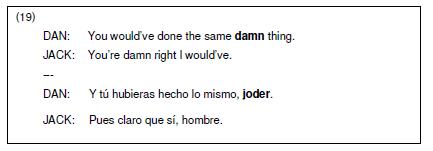

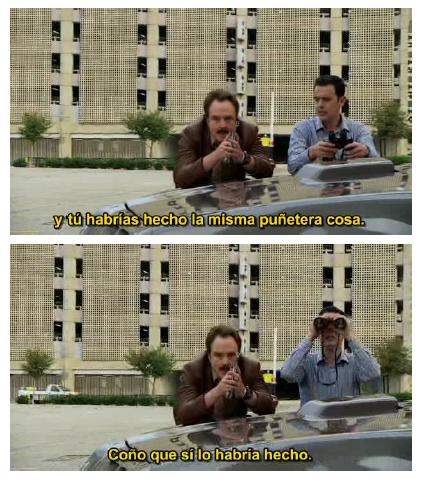

Por último está el romance fantástico o paranormal, con historias de todo tipo. Las hay cuyas protagonistas viajan por el tiempo o bien están ambientadas en la época actual pero existen mundos paralelos, o submundos, con criaturas de lo más variopinto. El año pasado traduje un par de novelas de este tipo en los que la heroína luchaba contra unos seres deformes adictos al sexo.

Apartándonos un poco del romanticismo en sí, encontramos las novelas eróticas, a las que pertenece la célebre serie de E. L. James (Cincuenta sombras de Grey o Fifty Shades of Grey; título, por cierto, con un juego de palabras difícil de adaptar). Bueno, romance hay pero no nos engañemos: aquí hay tomate.

Foto del gran éxito de ventas con otra novela del estilo con portada parecida y exacta publicidad en el adhesivo (aunque la editorial es distinta). ¿Coincidencia? No lo creo.

En esta nueva ola literaria, las protagonistas experimentan con juegos sexuales, bondage, sadomasoquismo, etc., y tanto el sexo como las referencias anatómicas son mucho más explícitas. Aquí ya no «se introducen en…» sino que «penetran», por poner un ejemplo básico. Sin embargo, es curioso que a la hora de traducir muchas editoriales piden rebajar o suavizar el tono.

Mi última traducción ha sido Pleasure’s Edge (Eve Berlin), un libro precisamente de este tipo en el que la protagonista quiere explorar el mundo del BDSM para su próxima novela. Podéis imaginar el grado de investigación para algo así y la cara que se te queda cuando te sorprenden buscando imágenes en Google de los juguetitos en cuestión. Porque, no sé vosotros, pero yo no suelo encontrar en mis textos términos como «paddle», «cane», «flogger», «cuffs» y menos aún juntos. Lo bueno es la riqueza de vocabulario que adquieres; aprendes a distinguir bien los látigos de las fustas y las palmetas, por ejemplo.

Un flogger o látigo

También descubres cosas que ni imaginabas que existían, como los «vampire gloves»: unos guantes de cuero con unos pinchitos para que la experiencia del azote sea más gratificante. Y, claro, esa es otra. La de prácticas y posturitas que uno aprende con un libro así…

Con todo, por muy macarras que parezcan algunas escenas, el texto tiene que resultar elegante (si lo es el original también, claro) y eso es complicado. Para mí, las escenas de sexo son las que cuestan más de traducir. No es un manual de instrucciones donde debas introducir la clavija en el enchufe; el acto en sí debe fluir (no pun intended) y resultar natural.

Las lectoras

Siempre ha habido una gran demanda de novela romántica y erótica, y las lectoras (sí, la mayor parte son mujeres) se reúnen, forman clubes y foros. De hecho son casi un lobby y, dicho por una editora, suelen ejercer bastante presión.

Cuando empecé a traducir libros de este tipo descubrí la página de Autoras en la sombra. Es una especie de foro de lectoras muy profesional donde escriben artículos y se mantienen al día en cuanto a las novedades editoriales tanto nacionales como extranjeras. ¡Ah! Y tienen un apartado con reseñas y críticas en la que a veces se despachan a gusto con el traductor.

Y lo mejor, igual que pasa con los fansubs, aquí también hay traducciones pirata. Muchas de estas novelas no llegan a ver nunca la luz en nuestro país, o tardan en hacerlo, y ellas se encargan de traducirlas. Como son novelas de grosor considerable la mayoría de las veces las hacen entre varias, con el consiguiente batiburrillo de estilos (y de errores).

Las famosas cubiertas

Seguramente hayáis visto a alguien leer un libro en el metro con las tapas forradas (con papel de regalo, de periódico o, las más profesionales, con fundas de plástico). Lo más seguro es que debajo se esconda una novela romántica y no es que el lector quiera protegerla del sudor de las manos, sino de las miradas indiscretas.

Reconozcámoslo, llaman mucho la atención porque las hay que son muy kitsch. Las imágenes más recurrentes son torsos embadurnados de aceite, parejas que no pueden dejar de tocarse o, como decía antes, el hombretón escocés con la espada desenvainada (literal). Si queréis reír un rato, en esta página encontraréis los diez elementos clave a tener en cuenta para una cubierta de lo más cursi.

Análisis gráfico de una cubierta

Afortunadamente la tendencia está cambiando. Hace tiempo que las lectoras piden cubiertas más elegantes o, al menos, más discretitas. En este sentido, muchas editoriales norteamericanas han optado ahora por una doble cubierta: una más seria en la que consta únicamente el título y la autora, y otra debajo con la imagen tórrida (y el hombre con el torso desnudo otra vez).

Aunque parece que en esto de las cubiertas, los videojuegos no se quedan atrás y muchas veces el modelo ha hecho doblete, como Fabio Latanzi en Ironsword y luego en incontables cubiertas del género.

El lenguaje

Como todo, el lenguaje empleado depende mucho de la tipología de la que estemos hablando. Una novela histórica suele estar redactada con expresiones más contenidas y referencias sexuales veladas mientras las más contemporáneas no tienen tapujos para hablar de posturas y juguetes sexuales, por ejemplo.

Veamos una pequeña colección de vocabulario que abunda en estas novelas y que vale la pena conocer (no solo para traducir). Muchas de las expresiones aquí recogidas son malsonantes, así que recomiendo prudencia.

Si queréis descargarlas, las tenéis en este documento: Glosario sensual.

1. Descripciones físicas

Para ambos sexos:

| He’s / she’s cute |

Es mono/a |

| He’s / she’s hot |

Está bueno/a |

| He’s / she’s sexy |

Es sexy |

| He’s / she’s fit |

Está bueno/a; tiene un buen tipo… |

| He’s / she’s stunning |

Es impresionante |

| He’s / she’s tasty |

Está para comérselo/a |

| He’s / she’s a hottie (AE) |

Está muy bueno/a |

| He’s / she’s got it going on (AE) |

Está cañón; está como un tren… |

Para ellas:

| She’s a babe |

Está buena |

| She’s smokin’ hot (AE) |

Está como un tren |

| She’s bangin’(AE) |

Está cañón |

| She’s phat (AE) |

Está buenísima (phat son las siglas de “pretty hot and tempting”) |

| She’s got a nice rack (AE) |

Tiene pechonalidad |

| She’s got great jugs |

Tiene unas tetas enormes |

| She’s got great pups (BE) |

Tiene unos buenos melones |

| She’s got eggcups (BE) |

Tiene dos peritas |

| She’s got a nice ass (AE) |

Tiene buen culo |

| She’s flat |

Está plana |

| She’s flat as a pancake |

Está más plana que una plancha |

| She’s got saddlebags |

Tiene cartucheras |

| She’s a butter-face |

Está buena pero es fea/es un callo (butter-face viene de “everything’s fine but her face”) |

Y no olvidemos:

| She’s got great… |

Tiene unas… espectaculares |

| …tits, knockers, hooters (AE), jugs, boobs, puppies (BE) |

…tetas, peras, brevas, melones, domingas, lolas. |

En cuestión de genitales encontramos de todo. En las novelas históricas (o románticas más suaves) lo más normal es que hablen de «cleft» (hendidura) como eufemismo para la vagina. En las más modernas se lee más «pussy» y en mucha menor medida «cunt» (este término puede resultar muy ofensivo y en general se usa para insultar a alguien).

En contextos informales y humorísticos puede encontrarse también «va-jay-jay«. De hecho, si buscáis por Internet descubriréis que quien popularizó la expresión fue la mismísima Oprah Winfrey.

En español tenemos muchos nombres también, claro. Tenemos el clásico, «vagina», que se usa bastante si no se quiere ser soez y también «vulva», pero este último lo reservaría para textos más divulgativos, no para los literarios. Otros sinónimos informales (y de tinte soez) son: «chocho», «coño», «conejo», «chumino», «almeja», «potorro», «chirri» y «concha» (más latinoamericano). Claro que, en pos de la corrección y la elegancia, muchas veces opto por hablar de «su sexo».

Para ellos:

| He’s well hung |

Está bien dotado |

| He’s got a nice package |

Tiene un buen paquete |

| He’s got great pecs |

Tiene un pectoral para comérselo |

| He’s totally ripped |

Está cachas |

| He’s bluff / a hunk / a beefcake |

Está muy cachas |

| He’s got a six-pack |

Tiene tableta de chocolate |

| He’s got man boobs |

Tiene tetas (porque está rollizo, vamos) |

| He has a beer gut/belly |

Tiene tripa cervecera |

| He has love handles |

Tiene michelines (pero a la inglesa suena tan bien…) |

| He has rolls (AE) / tyres (BE) |

Tiene michelines |

Y sus genitales:

| …dick, cock, shlong (AE), willie (AE) |

…polla, nabo, rabo, cimbrel (y un «largo» etcétera) |

| testicles |

testículos |

| balls |

huevos, cojones, pelotas, bolas, saco de nueces… |

En romántica, muchas veces se le denomina «shaft».

2. Las actitudes

En el caso de las féminas:

| She’s a… |

Es una… |

| bitch |

puta, guarra |

| skank (AE) |

puta de mierda |

| hoebag |

golfa, puta |

| slapper (BE) |

zorra, puta |

| tart (BE) |

puta, putilla |

| slut |

guarra, puta putilla |

| dog (BE) |

zorrón / fea, un callo |

| prude/frigid |

muy mojigata/frígida |

| flirt |

ligona |

| (cock)tease |

calientapollas/calientabraguetas |

| easy |

fácil |

| ho |

golfa |

| hoochie (AE) |

zorra |

| stuck-up |

creída, estúpida… |

| tight-ass |

estrecha |

Y en el caso de los varones (y barones si se trata de romance histórico, aunque el vocabulario no suele ser tan crudo):

| He’s… |

|

| a gentleman |

es un caballero |

| all talk |

habla mucho |

| a flirt |

es un ligón |

| a tease |

es un golfo |

| a player |

es un ligón |

| a womanizer |

es mujeriego |

| a creep |

es asqueroso |

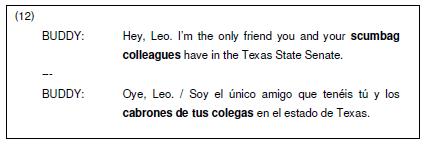

| a scumbag |

es un cabrón |

| a slaze |

es un cerdo |

| an arsehole (BE) / asshole (AE) |

es un hijo de puta, mamonazo… |

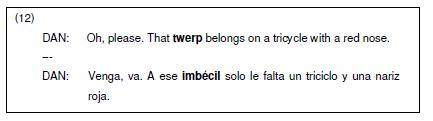

| a dick |

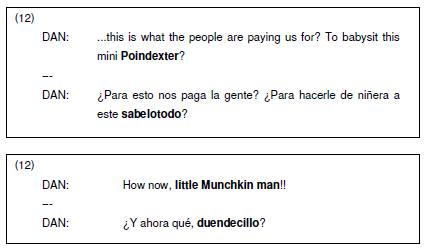

es un gilipollas, imbécil (literalmente: polla) |

| a wanker (BE) |

es un gilipollas, imbécil (literalmente: pajillero) |

| a freak |

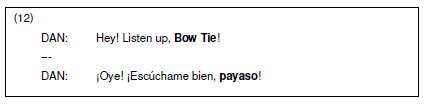

es un friqui |

| a dumb jock |

está cachas pero es tonto |

| a prick |

es gilipollas |

Y cuando los personajes se enfadan, hay para todos:

| You’re such… |

Eres… |

| a numpty (BE) |

lelo, cortito |

| a moron |

subnormal |

| an airhead (AE) |

un cabeza hueca, panoli |

| a nitwit |

un papanatas |

| a dumbass |

imbécil |

| a numbnuts (AE) |

gilipollas |

Si se quiere atacar a un hombre por su cornamenta se le puede llamar «cuckold«, un término que en inglés también puede usarse como verbo transitivo.

3. Las relaciones

Los momentos buenos:

| We’re just fooling around / messing around (AE) / It’s just a bit of fun |

No tenemos nada serio. / Nos lo pasamos bien y listos. |

| We got it on. |

Lo hemos hecho. |

| We’re friends with benefits. |

Somos amigos con derecho a roce. |

| We’re fuck buddies / fuckfriends / shag buddies (BE) |

Solo follamos / Somos follamigos. (dudando con el término, quizá no lo pondría por escrito aún) |

| We got together. / We’re going out. |

Estamos saliendo. |

Los no tan buenos:

| Let’s just be friends. |

Podemos ser amigos. |

| Let’s take a break. |

Démonos un tiempo. |

| I need some space. |

Necesito más espacio. |

| We should see other people. |

Deberíamos quedar/salir con otras personas. |

| I’m not ready for this. |

No estoy preparado/a para una relación. |

| It’s not you, it’s me. |

No es culpa tuya; es solo mía. |

| It’s over. / We’re through. |

Se acabó. |

| I’ve met somebody else. |

He conocido a alguien… |

4. Los tratamientos

La verdad es que hay de todo, como en castellano, y depende de la relación que se tenga en la pareja. Aquí están los más habituales:

| baby, babe |

cariño |

| sweetie |

cielo |

| my love |

amor, cariño |

| honey / honey bunch |

cielo |

| dear |

querido/a |

| sweetums |

churri |

| gorgeous |

guapo/a |

| sexpot |

bombón |

| boo (AE) |

mi niña, cariño |

5. La acción

Bésame, bésame muuuuuucho…

| Give me a smooch. |

Dame un besito. |

| We made out. |

Nos hemos liado. |

| They got off with each other. |

Se morrearon. |

| He kisses like a washing machine / like a wet fish. |

Besa como una lavadora en pleno centrifugado… (más o menos ya os lo imagináis) |

| He fished for my tonsils. |

Me besuqueó (y no convenció, vamos) |

| There was a bit of tonsil action / tonsil hockey going on. |

Me dio unos besos impresionantes, de tornillo, de infarto… / Nos liamos… |

| They were snogging at the party |

Se estaban liando en la fiesta. |

Si la cosa empieza a calentarse…

| Can we go somewhere quieter? |

¿Buscamos un sitio más tranquilo? |

| Do you want to come in for a coffee / for a drink? |

¿Subes a tomar un café, una copa…? (buena excusa) |

| I’m horny, baby. |

Estoy cachondo/a. |

| Do me. |

Fóllame. |

Cuando la cosa está que arde hay varias opciones. Tenemos el típico «make love» para hacer el amor, pero en muchas de las novelas de romance contemporáneo o las eróticas muchas veces se emplean otras expresiones, como:

| We fucked, screwed, banged (AE), shagged (AE) |

Hemos follado, echado un polvo, echado un quiqui/kiki… |

En las de romance juvenil o cuando las referencias son más veladas suele recurrirse a un «we did it» (lo hicimos) o a algo que deje la duda en el aire como «we hooked up» (AE) o «we shacked up» (BE) que puede entenderse también como liarse.

Otras formas:

| We slept together. |

Nos hemos acostado. |

| We spent the night together. |

Hemos pasado la noche juntos. |

| I went home with him/her. |

Me fui a su casa (y no jugasteis al parchís, seguramente) |

Aunque si se quiere alardear un poquito, siempre es mejor usar fórmulas como «he pulled last night» (BE) o «he scored last night», vamos, que el machote pilló cacho.

Si el sexo con otra persona no basta, siempre se puede recurrir a un «threesome» (trío) o un «foursome» (sexo con cuatro personas) o incluso a un «moresome» (me imagino que aquí ya equivale a orgía, «orgy«). Si la chica es la última fémina dentro de un grupo de hombres, lo más seguro es que estemos delante de un «gangbang«. En fin, que hay nombres para todo tipo de realidades.

En cuanto a otras prácticas, tampoco podemos entrar al detalle porque son innumerables y muchas son trasladables al 100% («French kiss«, «Greek kiss«, «golden rain/shower«…) pero sí hago una breve mención a algo que me resultó curioso: una «cubana» en inglés es «Dutch fuck«. ¿A qué se deberá el cambio de nacionalidad?

Y hasta aquí el repaso más textualmente encendido de las novelas romántico-eróticas y su vocabulario. ¿Hay algo que os haya sorprendido?

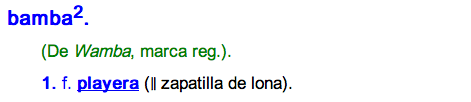

Un último caso curioso es el del calzado deportivo que tiene nombres diferentes dentro de España. En Cataluña se oye mucho «bambas» (por la marca comercial Wambas), mientras que en otras comunidades es más común oír «tenis», «deportivas» o «playeras», por ejemplo.

Un último caso curioso es el del calzado deportivo que tiene nombres diferentes dentro de España. En Cataluña se oye mucho «bambas» (por la marca comercial Wambas), mientras que en otras comunidades es más común oír «tenis», «deportivas» o «playeras», por ejemplo. En este caso optaría por un genérico como «zapatillas de deporte» para evitar algo que quizá pareciera muy local.

En este caso optaría por un genérico como «zapatillas de deporte» para evitar algo que quizá pareciera muy local.